どうも「ほもじぇ」です。

「軍」といわれると、マニアな人を除いて、日本人には馴染みがないと思います。

ですが、軍関係の英単語は英文での登場率が意外に高いようです。lieutenantなんかはしょっちゅう見ます。

そこで、今回はそんな英単語に焦点を当ててみようと思います。

それではどうぞ!

凡例

・英単語(意味)

tankという言葉は、水を貯めるタンクと同じです。語源は、第一次世界大戦の時に、秘密裏に移送された戦車を識別するために、隠語としてtankと呼ばれるようになったことによります。

役割によって、bomber(爆撃機)やspy plane(偵察機)などに分かれます。

マニアックな所だと、翼が二つのbiplane(複葉機)と一つのmonoplane(単葉機)という区別も存在しました。(『風立ちぬ』見たら分かるかな?)

fighterには「戦士、格闘家」という意味もあります。ただし軍人はsoldierやmilitary personnelといいます。

大砲などを持つbattleship(戦艦)や飛行機が発着できるaircraft career(空母)、遠洋を航行するためのcruiser(巡洋艦)などに分かれます。

最近はAegis warship(イージス艦)なんかが有名ですね。

machine gun(機関銃)やrocket launcher(ロケットランチャー)などがありますね。

服の素材で見かけるbulletproof(防弾)の繊維にはKevlar(ケブラー繊維)がよく使われます。

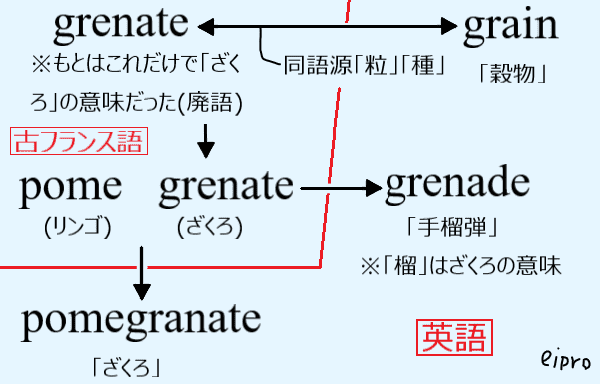

語源は「榴」の字の意味、ざくろ(pomegranate)に関連があります。

(古いフランス語でざくろはgrenate、形状がざくろの実に似ているので手榴弾はgrenade、「りんご」の意味を持つpome-をつけ、英語になってpomegranate)

このgrenate、さらに歴史をさかのぼると実はgrain(穀物)などと語源が同じです。(ざくろは中に種がいっぱい入っている) この語源を持つ単語には「粒」「種」という共通の意味があります。

(c.f.)同語源語

・garnet(ざくろ石 = ガーネット)

・granulated suger(グラニュー糖 = 細かい粒状になった砂糖)

・grange(農園 = 種をまいて収穫する)

・pomme (現代フランス語で「りんご」の意味)

今世界中で問題になっている地雷。Unicefによると、未だに1億1000万の地雷が残されているといいます。

地面(land)を掘って(mine)埋めるだけで良いので、簡単に設置できてしまい、無差別に市民を殺す可能性があるというのが原因ですね。

一覧の後に単語解説が続きます。

※この一覧は分かりやすさ、覚えやすさのために細かいところを省いている箇所があります。正式なものは、wikipedia等を参照してください。

※階級の高い順

| 階級 | 陸軍 | 海軍 | 空軍 |

|---|---|---|---|

| 大将 | General | Admiral | General |

| 中将 | Lieutenant General | Vice Admiral | Lieutenant General |

| 少将 | Major General | Rear Admiral | Major General |

| 大佐 | Colonel | Captain | Colonel |

| 中佐 | Lieutenant Colonel | Commander | Lieutenant Colonel |

| 少佐 | Major | Major | |

| 大尉 | Captain | Lieutenant | Captain |

| 中尉 | First Lieutenant | Lieutenant junior grade | First Lieutenant |

| 少尉 | Second Lieutenant | Ensign | Second Lieutenant |

| 兵曹長 | Chief Warrant Officer | ||

| 曹長 | Master Sergeant | Master Sergeant | |

| 兵曹 | Petty Officer | ||

| 軍曹 | Sergeant | Sergeant | |

| 伍長 | Corporal | ||

| 兵隊 | Private | Seaman | Airman |

※階級の高い順

| 階級 | 陸軍 | 海軍 | 空軍 |

|---|---|---|---|

| 元帥 | Field Marshal | Admiral of the Fleet | Marshal of the Royal Air Force |

| 大将 | General | Admiral | Air Chief Marshal |

| 中将 | Lieutenant General | Vice Admiral | Air Marshal |

| 少将 | Major General | Rear Admiral | Air Vice Marshal |

| 准将 | Brigadier | Commodore | Air Commodore |

| 大佐 | Colonel | Captain | Group Captain |

| 中佐 | Lieutenant Colonel | Commander | Wing Commander |

| 少佐 | Major | Lieutenant Commander | Squadron Leader |

| 大尉 | Captain | Lieutenant | Flight Lieutenant |

| 中尉 | Lieutenant | Sub-Lieutenant | Flying Officer |

| 少尉 | Second Lieutenant | Pilot Officer | |

| 見習士官 | Officer Designate | Midshipman | Officer Designate |

| 准尉 | Warrant Officer | ||

| 曹長 | Staff Sergeant | Flight Sergeant | |

| 兵曹 | Petty Officer | ||

| 軍曹 | Sergeant | Sergeant | |

| 兵長 | Corporal (伍長) | Leading Rate (水兵長) | Corporal (伍長) |

| 兵隊 | Private | Marine | Aircraftman |

Marshalは基本は「元帥」という意味です。

この単語には非常に似ている単語が3つあるので、まとめて覚えましょう。

| Marshal | 元帥、統率者が責任をもって整列させること |

|---|---|

| Marshall | 人名、マーシャル諸島 |

| martial | 戦争の、勇ましい |

Generalは基本は「一般的な、総括的な」という意味です。

「大将」の意味のGeneralはCaptain General(直訳すると「総括するリーダー」)の略語で、もともとは「指令長」という意味だったものが転じてできたようです。

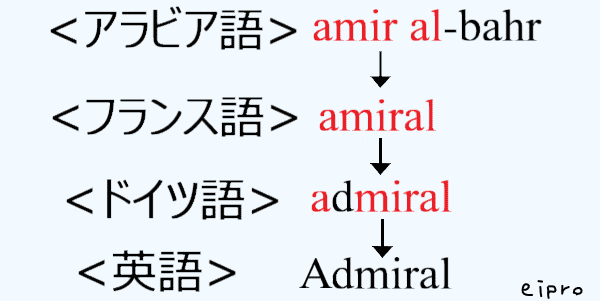

Admiralは「提督」(海軍や艦隊の指揮を執る人)の意味が一般的です。

語源はアラビア語amir al-bahr(エミールバハルまたはアミールルバハル、意味は「海の首長」)という称号から来ているようです。

この称号は今のサウジアラビアのジッダ(Jeddah)の港の官僚に与えられていたもので、近郊のメッカへの巡礼のための船から税を徴収していたようです。

この称号とその意味がフランス、ドイツ経由でイギリスに入ってきたようです。

Brigadierは一般的には、「大部隊、旅団、団体」という意味で使われます。

語源はケルト系でbrigの部分が「重い、激しい、争い」といった意味を持つようです。

(c.f.)関連語

・brigand(山賊、略奪者)

・barometer(圧力・単位面積当たりの重さ/力)

・brutal(獣の)

・barium(重金属元素・Ba)

「コモドール」と読みます。

語源は後で出てくるCommanderと同じです。この単語はオランダ語経由。

(少しマニアックな所だと、黎明期のコンピューター"Amiga"などを作った会社の名前にもなっています)

こう書いて、「カーネル」と読みます。カーネルサンダースのそれです。

(ちなみにカーネルサンダースは大佐だったわけではなく、ケンタッキー州の叙勲「ケンタッキー・カーネル」をもらったことによりますが、詳しくは割愛)

語源はラテン語のcolumnam(円柱)で、「戦士たちの柱」という意味で使われ始め、それがフランスから英語になったようです。

(c.f.)関連語

・column(柱、欄、隊列、コラム記事)

・kernel(核、中心部)(corn「芯、コーン」と同語源) ←colonelと発音が同じ

キャプテンといわれると大将だと思いがちですが、現代の軍では大尉、大佐となっていて、陸海軍で階級もかなり違います。

Captainはこの意味のほかに昔から「船長、艦長」という意味があります。上記のようになったのはこれが原因とみられています。

軍隊として組織されたとき、海軍では艦長レベルの人がCaptainになったので、日本で体系をつくり命名した際に大佐に位置付けられたようです。

他方陸軍では一戦闘単位の指揮官をCaptainとしたので、日本の体系では大尉となったようです。

意味は「司令官」(command+er)から来ています。

前のCommodoreと違い、こちらはフランス語経由。

語源はCaptain(大尉)の中でも、特に素晴らしい者をMajorとしたようです。なので、海軍にはMajorがありません。

これが一番登場数が多いかつ一番ややこしい単語です。

Lieutenantは基本「上官代理、副官」という意味で、Lieutenant〇〇で「副〇〇」という意味になります。(lieutenent≒vice)

単体だと、Lieutenant Captainの意味となり、陸軍であれば大佐の下の中佐、海軍であれば大佐の下の大尉という位置づけになるのです。

ensignの基本の意味は「国旗、記章」などなど、「サイン、シンボル」という意味です。

語源は、スペインとポルトガルの、旗を持つ係の下士官(alférez/alferes)を、英語に訳すとEnsignだったことのようで、アメリカにおいて少尉と旗は関係が無いようです。

(c.f.)関連語

・insignia(記章)←ensignと語源が同じ

Squadronは「戦隊」という意味なので、直訳すると「戦隊長」という意味です。

第二次世界大戦前まで、一戦闘のリーダーにあたる人を表していたようです。日本の体系に当てはめると少佐になりました。

しかし現在では戦隊はWing Commander(空軍中佐)が指揮するようになりました。Wing Commanderはもともと全翼飛行機を操縦する役職だったようです。

(c.f.)関連語

・squad(分隊、団)

※Squeak Squad = 「ドロッチェ団」

直訳すると「指定された士官」となります。士官になりたい民間人を軍が「指定」することによります。

もともとは船の中間あたりで働いていた熟練船員を指す言葉でしたが、18世紀になりだんだんと、船員に交じって経験を積む見習船員の意味に置き換わり、それが転じて、海軍の見習士官の意味になったようです。

Warrantは「保証書、権利」という意味です。Officerには「士官」という意味があるので、直訳すると「保証された士官」といった意味になりますね。

近代以前は将校は貴族がなるものでしたが、近代に入り貴族ではない人物にある程度の待遇、権力を保証するという目的で、この名前が付けられたようです。

単語を分解するとSerge(=serve「仕える」)+ant(-する人)となり、「仕える人」というニュアンスがあります。

Sergeantがつく役職は、「下士官」と呼ばれ、それより上すべての「士官」に「仕え」、その情報を兵に伝達する役割があります。

こちらも同じく士官に仕え、ささいな(petty)ことを引き受ける役職です。

corporalには「体の、胴体の」という意味があります。Sergentが頭で、兵が足だとすれば、Corporalは胴体だということなのでしょう。

ちなみに伍長は軍の最小単位のリーダーであり、昔の日本では構成員が五人だったため伍長と呼ばれるようになったようです。

「伍長」の成り立ちと同じく、最小単位で兵を直接導く(leading)階級(rating)という意味です。

語源は、かつて封建時代に領主が私的(private)に兵を集めていた名残のようです。

これ以外も名前は多岐にわたり、愛称も様々です。

(Ex)米軍はgruntsとも呼ばれる

大差はありません。

こちらも同様にたくさんの名前があります。

しかし一等兵か二等兵かによって名称が違います。

一等兵はApprentice(見習)、二等兵はRecruit(新兵)です。(アメリカ。イギリスでこの区別は消滅)

(Ex)sailorなど

大差はありません。

軍を統括する組織です。(イギリスはエリザベス女王に権限があることにはなっていますが)

イギリスは議院内閣制をとっていて、内閣の構成員の一人「国防大臣(Minister of Defence)」が担当するので、名前がMinistryです。

アメリカの国防総省は、建物が五角形の形をしていることから、pentagon(ペンタゴン)という通称を持ちます。(聞き覚えのある方もいるのではと思います。)

Departmentである国防総省のトップは長官(secretary)です。

調べてみると、実は軍隊は知らない単語の宝庫なのです。みなさんもこれを機会にもっと調べてみましょう!